一、热电偶工作原理与分类依据

热电偶基于塞贝克效应(Seebeck Effect)工作:当两种不同导体构成闭合回路时,若两接触点存在温差,回路中产生热电动势(EMF)。其分类核心依据为:

- 电极材料组合:决定温度-电动势关系(分度号)

- 测温范围:从-270℃至2300℃不等

- 环境适应性:抗氧化/腐蚀能力、机械强度

二、国际标准热电偶类型详解(IEC 60584标准)

1. 贵金属热电偶

| 类型 |

分度号 |

正极(+) |

负极(-) |

测温范围 |

特点 |

| S型热电偶 |

S |

Pt90%Rh10% |

Pt100% |

0~1480℃ |

高精度(±0.25%)、抗氧环境、基准仪器首选 |

| R型热电偶 |

R |

Pt87%Rh13% |

Pt100% |

0~1480℃ |

较S型输出高15%、高温稳定性更优 |

| B型热电偶 |

B |

Pt70%Rh30% |

Pt94%Rh6% |

600~1700℃ |

高温区线性度最佳、抗硅蒸汽侵蚀 |

✅ 工程提示:贵金属热电偶需配合陶瓷保护管使用,避免金属蒸汽污染导致分度漂移。

2. 基础金属热电偶

| 类型 |

分度号 |

正极(+) |

负极(-) |

测温范围 |

特点 |

| K型热电偶 |

K |

Ni90%Cr10% |

Ni95%Mn2% |

-200~1260℃ |

性价比最高、抗氧化性强(工业主力) |

| J型热电偶 |

J |

Fe100% |

Cu55%Ni45% |

-180~800℃ |

高灵敏度(51μV/℃)、还原环境适用 |

| T型热电偶 |

T |

Cu100% |

Cu55%Ni45% |

-200~350℃ |

低温区精度最佳(±0.5℃) |

| E型热电偶 |

E |

Ni90%Cr10% |

Cu55%Ni45% |

-200~900℃ |

最高灵敏度(68μV/℃)、弱酸环境适用 |

⚠️ 失效机制:K型在还原性气氛中发生**“绿腐”现象**(铬选择性氧化),需选用加厚护套版本。

3. 特殊环境热电偶

- N型(Nicrosil-Nisil)

- 材料:Ni84.4%Cr14.2%Si1.4% (+) / Ni95.5%Si4.4%Mg0.1% (-)

- 优势:K型升级版,抗高温氧化能力提升3倍,1200℃长期稳定性±2℃

- 钨铼系列(C/W5型)

- 组合:W5%Re (+) / W26%Re (-)

- 范围:0~2300℃(真空/惰性气氛)

- 应用:半导体扩散炉、航天发动机测试

三、核心性能对比与选型矩阵

| 参数 |

K型 |

N型 |

S型 |

T型 |

钨铼系 |

| 灵敏度 |

41μV/℃ |

39μV/℃ |

10μV/℃ |

43μV/℃ |

15μV/℃ |

| 长期稳定性 |

★★☆ |

★★★★ |

★★★★★ |

★★★☆ |

★★★☆ |

| 成本指数 |

$ |

$$ |

$$$$ |

$$ |

$$$$ |

| 抗干扰性 |

中 |

高 |

极高 |

低 |

极低 |

选型决策树:

graph TD

A[测温需求] --> B{温度范围}

B -->|<-200℃| C[T型]

B -->|200~1000℃| D{环境特性}

D -->|氧化性| E[K/N型]

D -->|还原性| F[J型]

B -->|>1000℃| G{精度要求}

G -->|高精度| H[S/R型]

G -->|超高温| I[钨铼型]

四、工程应用关键注意事项

-

冷端补偿(CJC)

- 必须采用冰点基准或电桥补偿电路(如AD8495专用IC)

- 补偿误差应小于测温精度的1/3

-

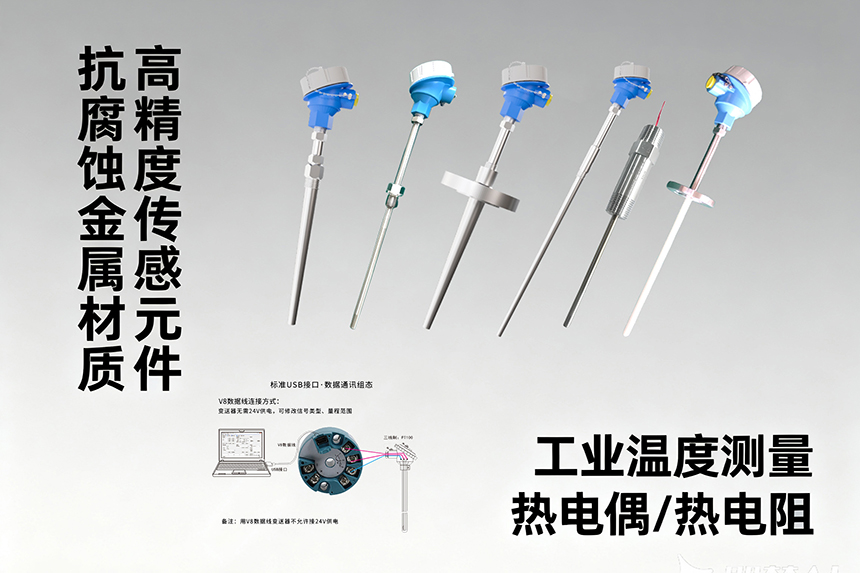

护套材料选择

| 环境 |

推荐护套 |

最高耐温 |

| 普通大气 |

304不锈钢 |

900℃ |

| 强腐蚀性 |

Inconel 600 |

1150℃ |

| 高温还原气氛 |

二硅化钼(MoSi₂) |

1700℃ |

-

信号衰减与噪声抑制

- 使用双绞屏蔽线(如KX延伸补偿导线)

- 长距离传输时需匹配>10MΩ输入阻抗放大器

五、前沿发展趋势

- 薄膜热电偶:

- 磁控溅射NiCr/NiSi薄膜(厚度<10μm)

- 响应时间<10ms,应用于芯片表面温度监测

- 自校准技术:

- 集成微型加热器与参考结,实现现场原位校准(EN 61757标准)

- 多节点分布式测量:

- 基于TDM(时分复用)的阵列式热电偶,单总线支持256节点

电子工程师实践箴言:热电偶选型本质是材料科学与信号链设计的平衡——高温端关注合金冶金特性,低温端聚焦微伏级信号调理精度。掌握EMF-温度曲线的非线性补偿算法(如Steinhart-Hart方程修正)比单纯追求分度号更重要。